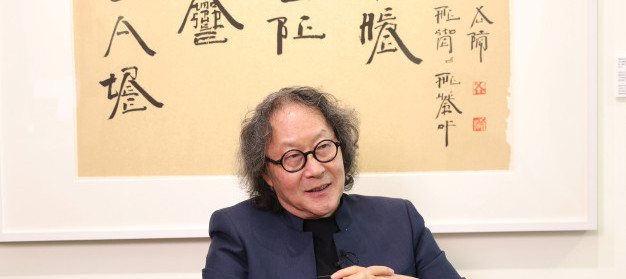

徐冰教授是當代最具創造力和影響力的藝術家之一,他擅長運用多種媒介探索藝術與文明的本質,並以藝術創作回應社會議題。今年3月,他受邀擔任香港教育大學文化與創意藝術學系的訪問教授,展開為期一年的「天地同框」太空藝術教育計劃,並廣邀教大學生參與動態影像創作,獲選的優秀作品將有機會被送上太空。

自中央美術學院畢業後,徐教授曾於上世紀九十年代移居美國,在中西文化碰撞的環境中開啟對文字和書法的探索,創作出享負盛名、結合漢字書法與英文字母的「英文方塊字」。此後幾十年間,他一直遊走於傳統與現代之間,不斷思考藝術的邊界。去年,由他主導的「SCA-1號」藝術衛星正式發射,這也開啟了他對太空藝術的探尋。

「我從沒想過我的創作可以和外太空有關係。」徐教授笑言,最初對這個「高大上」的項目並不感興趣,但與團隊經過研究後,他認為借助航天技術,結合藝術將視野延伸至外太空,當以獨特的視角回望地球的現狀,可以為解決地球上的問題激發新的哲學觀點或者尋找到有效方法。

除了藝術家的身份,他也是一位老師。AI的普及為生活帶來變化,也為教學帶來衝擊,「這一代學生的學習能力與獲取知識的能力都比我強。」他常常感嘆自己需要時時跟上新事物、新工具和新知識。儘管如此,他仍然樂於擁抱科技,因為AI有助於看見新技術或視覺效果以外,現實生活中真正有價值的事物。

面對AI出現後有藝術家開始產生被取代的危機感,徐教授卻認為:「AI能夠幫助我們釐清過去的藝術創作與傳授給學生的知識,到底哪些是屬於技術的部分,哪些是屬於藝術的部分。」徐教授形容,AI最終探究的是人類的思考模式,例如人類如何工作、人的大腦如何運行等,而人與人之間共同生成的作品是AI難以取代的。「今天我比任何時候都更熱愛藝術,因為AI愈是強勢發展,藝術就愈是重要。」

由於知識的獲取方式與過去不同,人們從手機上獲取的知識比博物館還要多,這也讓他不禁思考:「未來大學需要擔當甚麼角色,是其他東西無法取代的,這真的是一個課題。」

簡介 |

|---|

1981 – 中央美術學院學士畢業 |

1990 – 以榮譽藝術家身份訪美 |

1999 – 獲美國麥克阿瑟「天才獎」 |

2004 – 獲威爾士國際視覺藝術獎 |

2007 – 獲全美版畫家協會「版畫藝術終身成就獎」 |

2007 – 獲中央美術學院委任為副院長 |

2018 – 獲中央美術學院「徐悲鴻藝術創作獎」 |

2024 – 擔任香港文化推廣大使

|